魚の目の徹底解説:

1. はじめに:魚の目の定義とその重要性

魚の目は、皮膚が繰り返し受ける摩擦や圧力といった機械的な刺激から身を守ろうとする反応として生じる、限局性の肥厚した角質層です 。医学的には鶏眼(けいがん)とも呼ばれ、胼胝(べんち)の一種でありながら、より明確で中心部に硬い芯を持つことが特徴です 。多くの場合、魚の目は不快感や痛みを伴い、特に圧迫されると顕著になります 。足の指や足の裏に発生することが一般的ですが、手の指などにも見られることがあります。本稿では、特に足の魚の目に焦点を当てて解説します。

身体は、特定の部位が継続的に摩擦や圧迫を受けると、その部分の皮膚を厚くすることで保護しようとします。この自然な防御反応が過剰に起こり、硬い角質が形成されたものが魚の目です。この現象は、皮膚への慢性的な機械的刺激が、表皮の角質形成細胞の活動を活発化させることで引き起こされます 。その結果、角質層が異常に厚くなり、特徴的な魚の目が形成されるのです。

魚の目は一般的に深刻な疾患ではありませんが、放置すると痛みが悪化したり、炎症や感染を引き起こしたりする可能性があります 。特に、糖尿病や血行不良のある方は、小さな傷からでも重篤な合併症を引き起こす可能性があるため、注意が必要です。したがって、魚の目に対する正しい理解と適切な対処法を知ることは、健康な生活を送る上で重要と言えるでしょう。

魚の目は、その形状や発生部位によっていくつかの種類に分類されます。最も一般的なのは硬い魚の目(硬性鶏眼)で、足の指の上面や側面にできやすく、中心に硬い芯を持ちます 。一方、柔らかい魚の目(軟性鶏眼)は、足の指の間、特に第4指と第5指の間に発生しやすく、汗などによって湿っているため白っぽく柔らかいのが特徴です 。その他、小さな粒状の魚の目である種子状鶏眼出来る方もいます 。これらの種類の違いは、発生原因や環境、あるいは皮膚質の違いを示唆しています。

2. 魚の目とタコ:類似点と相違点

魚の目とよく似た症状にタコ(胼胝)があります。これらはどちらも皮膚が摩擦や圧力から保護するために角質層が厚くなった状態を指し、本質的には同じ組織の変化です 1。

しかしながら、魚の目とタコにはいくつかの重要な違いがあります。まず、大きさや形状において、魚の目は比較的小さく、丸みを帯びており、中心部に硬い芯を持つことが多いのに対し、タコはより広範囲にわたり、形状も不規則で、硬いですが芯は明確ではありません 。また、成長方向の違いがあげられます 。タコは皮膚の表面に向かって成長するのに対し、魚の目は皮膚の内側に向かって楔状に成長するという成長方向の違いも重要な鑑別点です

さらに、痛みに関しても違いが見られます。魚の目は、中心部の硬い芯が神経を圧迫するため、押すと強い痛みを感じることが多いですが、タコは神経の圧迫が少ないため、魚の目よりは痛みが少ないことが多いですが、ものすごく硬い質のタコだとかなりの痛みを感じる事もあるようです。

| 特徴 | 魚の目 | タコ |

| 大きさ | 小さい、丸い | 大きい、広範囲 |

| 形状 | 明確、しばしば中心に芯がある | 不規則、拡散的 |

| 好発部位 | 足の裏、指の上面や側面 | 足の裏、手のひら(スポーツなど) |

| 痛み | 押すと痛いことが多い | 稀に痛む、触覚鈍麻 |

| 深さ | 深い | 比較的浅い |

| 発生原因 | 局所的で強い圧力 | 広範囲にわたる摩擦と圧力 |

| 成長方向 | 皮膚の内側に向かって楔状に成長 | 皮膚の表面に向かって成長 |

3. 皮膚の構造と魚の目の形成

皮膚は、外部からの刺激や侵入を防ぐための重要なバリア機能を担っており、大きく分けて表皮と真皮の二つの層で構成されています 。魚の目は、このうちの表皮に形成されます 。

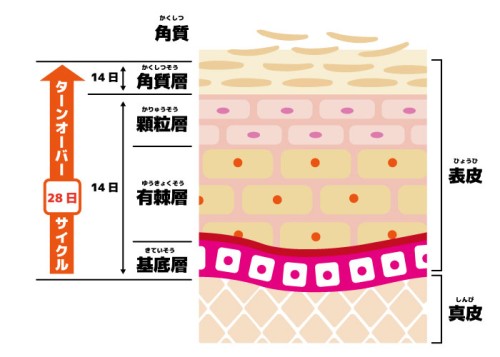

表皮はさらに、基底層、有棘層、顆粒層、角質層の4つの層(手のひらや足の裏などの厚い皮膚では5層)から成り立っています 。最も深い基底層では、新しい皮膚細胞(角化細胞)が絶えず分裂・増殖し、上層へと押し上げられていきます。基底層で生まれた細胞は、有棘層、顆粒層へと成熟する過程で徐々に変化し、最終的に最も外側の角質層へと到達します 。角質層は、核を失った扁平な死んだ細胞(角質細胞)が何層にも重なってできており、外部からの刺激や乾燥、感染などから身体を守る役割を果たしています 。

魚の目は、この角質層の部分が、繰り返される圧力や摩擦によって過剰に厚くなることで形成されます 。慢性的な刺激は、基底層での角化細胞の産生を促進し 、未熟な角質細胞が異常に蓄積することで、硬い角質の塊、すなわち魚の目が形成されると考えられています 。魚の目の中心にある硬い芯は、この過剰に蓄積した角質が円錐状に深く入り込んだものです。生検を行うと、魚の目では表皮の全層で細胞増殖(棘細胞増殖症)が見られ、角質層では核が残存する異常角化(錯角化)が認められることがあります 。また、顆粒層が菲薄化または消失している場合もあります 。

4. 皮膚のターンオーバーと魚の目の関連性

表皮は、常に新しい細胞が生まれ、古い細胞が剥がれ落ちるという新陳代謝を繰り返しており、このサイクルをターンオーバーと呼びます 。若い成人の場合、基底層で生まれた細胞が角質層まで到達し、剥がれ落ちるまでの期間は約28~40日と言われています 。角質層自体のターンオーバーは約14~20日です 。ただし、このサイクルは年齢や体質、健康状態などによって個人差が大きく 、加齢とともに遅くなる傾向があります 。

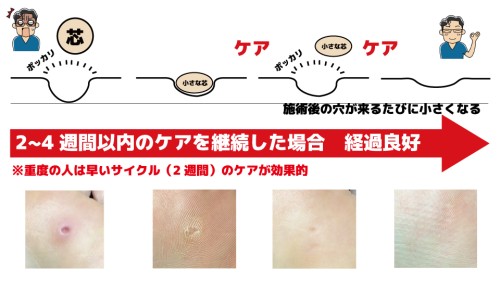

魚の目が形成される部位では、繰り返される圧力や摩擦によって、この正常なターンオーバーのプロセスが阻害されます 。刺激を受けた皮膚は、角質細胞を過剰に産生しますが、適切に剥がれ落ちることができず、結果として角質が蓄積し、魚の目となるのです。動画内では、魚の目ができた部分の角質層は約14日で代謝されると言及されていますが、これはあくまで目安であり、実際には個人差が大きいと考えられます。

魚の目のケアにおいては、この皮膚のターンオーバーのサイクルを考慮したケアが重要となります。正常な皮膚の再生を促すためには、適切なケアを継続し、皮膚が新しい健康な組織に置き換わるのをサポートする必要があります。

5. 魚の目が再発しやすい理由:芯を取っても繰り返すメカニズム

魚の目の芯を取り除いても再発することが多いのは、「芯が残っているからではないか?」と考えられがちですが、実際にはそうではありません 。魚の目には植物の根のような組織はなく、再発の主な原因は、魚の目を引き起こした根本的な原因が解消されていないことにあります 。

再発の要因として最も一般的なのは、足に合わない靴です。きつすぎる靴や、逆に緩すぎて靴の中で足が擦れる靴、ハイヒールのように特定の部位に過度な負担がかかる靴、靴内部の縫い目や装飾が皮膚を刺激するなどが挙げられます 。特に女性は、男性よりも足に合わない靴を履く傾向があるため、魚の目ができやすいと言われています 。

また、私が一番問題視しているのは、立ち方や歩き方からくる問題です。外反母趾や内反小趾、ハンマートゥ、マレットゥ、クロートゥといった足の変形も根本は立ち方や歩き方の不良から悪化している場合がほとんどです。これらの身体の使い方は特定の部位に異常な圧力をかけ、魚の目の原因となります 。加齢に伴う足の裏の脂肪組織の萎縮や、歩き方や姿勢の癖なども、足の特定の部位に負担をかけ、魚の目の形成を促すことがあります 。乾燥した皮膚は柔軟性を失い、圧力を受けた際に角質が厚くなりやすいため、これも魚の目のリスクを高める要因となります 。

長年魚の目に悩まされている場合、魚の目の芯があった部分の下の組織(真皮や皮下組織)も、長期間の圧迫によってダメージを受けている可能性があります。そのため、芯を取り除いたとしても、すぐに正常な皮膚に戻らず、穴が開いたような状態が残ることがあります 。これは、ダメージを受けた組織が、健康な角質を代謝するのに時間がかかるためです 。また、皮膚には一度角質が厚くなった場所は再び厚くなりやすいという性質(皮膚記憶)もあると考えられています 。したがって、魚の目を根本的に解決するためには、単に表面の角質を取り除くのではなく、その原因となった圧力や摩擦を取り除くことが不可欠です。

6. 魚の目の効果的な管理:ケア法

魚の目のケアには、角質の代謝周期に合わせた定期的なケアにプラスして、日常的な立ち方、歩き方や癖の見直し、履く靴が適切なものか、普段の保湿ケアなどすべてが上手くかみ合う必要があります。総合的な視点でアプローチすることで重度の魚の目で長年悩まれていた方でも驚く程改善することも多いです。

7. 長期的な改善:治療後のケアと再発予防策

魚の目のケア後、再発を防ぎ、良好な状態を維持するためには、適切なアフターケアが非常に重要です 。

再発予防のためには、日常生活における対策が重要となります。まず、立ち方歩き方の見直し、足に合った適切な靴を選ぶことが最も大切です 。靴の内部の縫い目や硬い部分が直接皮膚に当たらないように注意することも重要です。

靴下も、吸湿性が良く、足にフィットするものを選び、靴の中でずれたり、たるんだりしないように注意しましょう 。足の裏にかかる圧力を分散させるために、インソールや中敷きを活用することも有効です 。足の指の間に魚の目ができやすい場合は、指間を広げるパッドや、羊毛などを挟むことで摩擦を軽減できます。

日頃から足を清潔に保ち、入浴後や洗足後にはしっかりと水分を拭き取り、保湿クリームなどでケアすることはとても大切です 。爪が伸びすぎると、靴の中で足の指が圧迫されやすくなるため、適切な長さに切るようにしましょう 。また、素足で靴を履くことは避けましょう 。足に何らかの変形がある場合は、専門家に相談し、適切な治療や靴の選び方についてアドバイスを受けることをお勧めします 。特に糖尿病や血行不良のある方は、定期的なフットチェックを欠かさないようにしましょう 。

8. 治療の進捗:改善の兆候

魚の目のケアがうまくいっているかどうかを確認するためには、いくつかの指標があります。最も分かりやすいのは、痛みや圧痛の軽減です 。ケアが進むにつれて、魚の目の大きさや硬さが徐々に小さくなり、柔らかくなっていくはずです 。動画内でも言っているように、芯を取り除いた後に残った穴が、ケアを続けることで徐々に浅く、小さくなっていくのは、ケアが順調に進んでいるサインです。

以前は痛みがあって履けなかった靴が、楽に履けるようになるのも、改善の兆候の一つです 。また、患部に炎症や感染の兆候(赤み、腫れ、熱感、膿など)が見られなくなった場合も、ケアが効果を発揮していると考えられます 。そして何よりも、適切なケアと原因の除去によって、魚の目が再発する頻度が減ったり、完全に再発しなくなったりすることが、ケアの成功を示す最も重要な指標と言えるでしょう 。以前は硬く盛り上がっていた皮膚が、徐々に正常な滑らかな状態に戻っていくのも、良い兆候です 。

もし、ケアを続けても穴の大きさが変わらない場合や、痛みが改善しない場合は、何かが上手くいっていない合図なのでケアを見直す必要があります。皮膚のターンオーバーの速度には個人差があるため、焦らず、根気強くケアを続けることが大切です。

野々宮 祥史 (ののみや よしひさ)

最新記事 by 野々宮 祥史 (ののみや よしひさ) (全て見る)

- 御歳90歳!昔エレベーターガール!ハイヒールで出来たウオノメの痛み50年!! - 2025年3月31日

- 20年の痛みが嘘のよう!ドイツ式フットケアで長年のウオノメから解放されたAさんの体験談 - 2025年3月30日

- 巻き爪矯正 ツメフラ法 について解説 - 2025年3月27日

※爪の硬さや変形の度合いにより個人差があります。

※あくまでも個人の感想で、効果を保証するものではありません。

相模原・町田巻き爪矯正センターの施術の特徴

巻き爪の悩みを解決をしたいけど・・・。

どんな施術をされるのか?どのくらい料金がかかるのか?など不安な方も多いと思います。

相模原・町田巻き爪矯正センターは、あなたの悩みを丁寧にお聞きし、原因や施術方法、料金をしっかりとお伝えいたします。

まずは、お電話でもメールでも気軽にご連絡ください。